すっきりわかる高額療養費制度 特例編

前回は、長期の入院等で医療費が高額になった場合に役立つ「高額療養費」の制度について、「すっきりわかる高額療養費制度」として紹介しました。

今回は、高額療養費制度の特例について紹介しましょう。

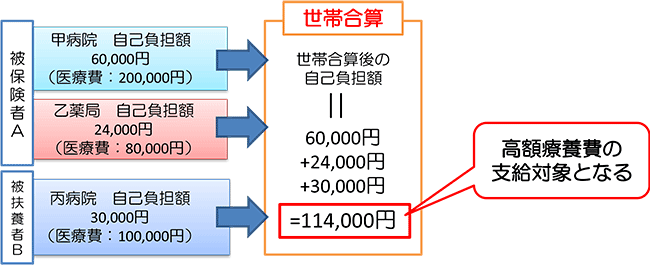

■世帯合算

高額療養費には「世帯合算」という特例があります。この特例の要点をまとめると次のとおりです。

家族が全員70歳未満のご家庭で、同一世帯に1ヵ月の自己負担額が21,000円を超えた人が家族の中に複数いる場合、その医療費を合算した金額が70歳未満の方の自己負担限度額を超えたときは、〈表1〉のように家族の医療費をまとめて申請できます。

この世帯合算を利用すれば、ひとり分の医療費では高額療養費の限度額まで届かなくても、家族の医療費をまとめて申請できます。

ただし、この申請ができるのは、ご主人の健康保険に奥さまやお子さまも扶養家族として加入している等、被保険者とその家族として同じ医療保険に加入している場合に限られます。

また、この合算は家族間だけではなく、ひとりの人が複数の医療機関を受診したときも対象になる場合もあります。

この場合、ひとつの医療機関に支払った自己負担額がそれぞれ21,000円を超えていることが条件となります。

さらに、ひとつの医療機関で通院と入院の両方をした場合や、大学病院等で医科と歯科の両方を利用した場合等も合算できますので、医療機関でもらった領収証等は必ず保管しておきましょう。

<表1>世帯合算の例

出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」より

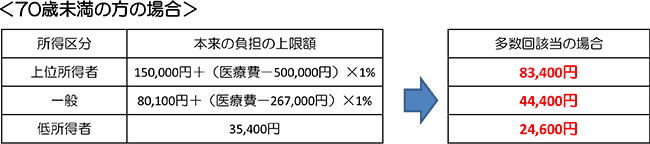

■多数回該当

前回のコラムでは、自己負担の限度額は年齢や所得に応じて異なり、70歳未満の方の場合は、3段階にわかれていることを紹介しました。

重篤な病気等で入院回数が多くなった場合等はどうなるのでしょうか。その場合は、「多数回該当」となり医療費の負担を軽減する措置が取られています。

多数回該当とは、同一世帯で1年間(直近の12ヵ月間)に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、4回目からの自己負担の上限額がさらに〈表2〉のように引き下がります。

一般の所得の方が、多数回該当となるような医療費の負担が必要となった場合は、4回目からの自己負担の上限額が44,400円となりますから、上限額を超えた部分が請求により返還されることになります。

つまり、医療費の出費が長期にわたるような場合には、高額療養費の多数回該当を利用して、自己負担を抑えて治療することができるようになっているのです。

<表2>多数回該当

出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」より

健康なときにはあまり医療費の事を気にしないですみますが、入院等を繰り返すようなことになったり、家庭内に複数の病人がいて医療費の負担が高額になったりした場合には、この高額療養費の制度を知っていると役に立ちます。

詳しく知りたい方は、厚生労働省が「高額療養費制度を利用される皆さまへ」という資料をつくっていますのでご覧になってくださいね。

-

コラム執筆者プロフィール

瀬尾 由美子 (セオ ユミコ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー(CFP®)、宅地建物取引主任、エフピーおふぃす瀬尾代表。

銀行勤務後、FP資格取得。

家計を預かる生活者としての視点を活かし、個人向けに生活設計や保険の見直しなどのセミナー講師として活動。

同時にFP資格取得講座などの講師も務める。

モットーは「難しい話をわかりやすく」。

-

コラム監修者プロフィール

山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。

大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。

2003年、外資系生命保険会社入社。

2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。

2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。

銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。

ファイナンシャルプランナー 瀬尾 由美子

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

こちらの記事も読まれています

掲載日:2019年10月9日

高額療養費制度を70歳以上の方が利用する場合

高額療養費制度を70歳以上の方が利用する場合の自己負担の上限額は、2018年8月診療分より下表のようになりました。

70歳未満の方の高額療養費については、2015年1月診療分から変更になっています。

70歳以上の方の上限額(平成30年8月以降診療分)

※スクロールで表がスライドします。資料:厚生労働省ホームページをもとに作成

70歳以上の方は、70歳未満の方と異なり外来だけの療養費に上限が設けられているので注意が必要です。

また、入院する場合に、窓口での支払いを負担の上限額までに抑えることができますが、対象となるのは住民税非課税の方と現役並みの年収約370万円~約1,160万円の方で、入院する前に、公的医療機関から「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口で提示する必要があります。

高額療養費制度は条件を満たせば、医療費の負担を減らすことができるので、基礎的な知識から特例まで、しっかりと把握しておきましょう。

今すぐ相談したい方はこちら

![]()