変わりゆく介護保険制度

近年街角では、デイサービスの送迎や訪問看護、訪問介護の車をよく見かけます。

65歳以上の高齢者が3,000万人を超えました。厚生労働省の介護保険事業状況報告(平成24年11月)によると、そのうちの約550万人が要介護・要支援の認定を受けています。

すべての認定者が介護保険サービスを使っているわけではありませんが、家族の介護力や身体状況に応じてさまざまな介護サービスが利用されています。

「介護保険制度」は2000年4月、成年後見制度とともにスタートし、利用者が増えてきました。というのも要介護認定を受け要介護度が決定すると、その介護度に応じた限度額が定められ、その範囲内での介護保険サービスの費用は、利用した分の1割負担ですむからです。

介護保険制度がなかった時代は、家族や親族が介護するのが当たり前でどうしてもそれができない場合は、付添人や家政婦にお願いするケースもありました。

「老人ホームなんてとんでもない!」「親を姥捨て山に追いやるのか!」など、

親の介護が困難な家族は、そんな世間の冷たい風当たりを感じ、肩身の狭い思いで生活をしていました。

今でも家族による在宅介護が基本であることに変わりはありません。

介護保険制度が浸透し、在宅介護ではデイサービスや訪問看護、訪問介護サービスをうまく利用して乗り切っています。しかし、重介護になり介護できる家族がいない場合は介護費用が高くなります。限度額を超えた分は全額自己負担となるため、月額数十万円かかる例もよく見られます。

つまり寝たきりや重度の要介護状態になると、家族の負担が重くなるか、あるいは金銭的負担が重くなります。

とはいえ、介護保険制度の浸透により家族の精神的・肉体的負担を減らし、金銭的負担を軽くした点は画期的で、超高齢社会において必須の制度として定着しています。

要介護者が増えると予想される現状で、介護保険制度の財源はどうなっているのでしょうか。

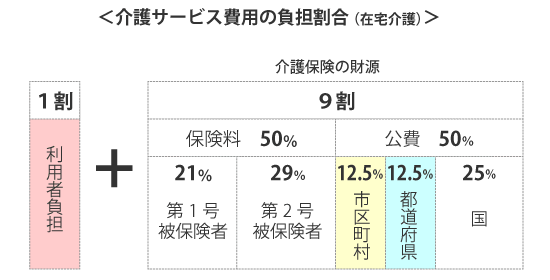

介護保険制度を利用して使われた介護費用は、利用者が1割を負担し、残り9割は40歳以上の人が払う介護保険料と公費で折半されて賄われています。

介護保険料は現在、65才以上の第1号被保険者が21%、40~65歳未満の第2号被保険者が29%を負担しています。

公費は在宅介護と施設介護では負担割合が異なりますが、在宅介護においては国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%を負担しています。(図表参照)

このように介護保険制度は社会全体で支えていますが、要介護者の増大による利用拡大に伴い介護財政の悪化が社会問題となっています。3年ごとの介護保険制度改正で利用可能なサービスが見直され、人によっては不便を強いられることになるでしょう。国としては、介護状態にならないための「予防」に重点を置き、「在宅」での介護をすすめています。超高齢者社会において、これからも変わっていくと予想される介護保険制度については、制度改正等を注視していく必要があります。

資料)介護保険法より抜粋の上、著者作成

-

コラム執筆者プロフィール

岡本 典子 (オカモト ノリコ) マイアドバイザー.jp®登録 - 2003年CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。

お客さまのライフプラン実現を第一に、寄り添いながらサポートいたします。

得意分野は『シニア期のすまい探し』。要介護状態で高齢者施設の選択に迷われた方、お元気なうちから“終のすみか”を検討されている方、また、その息子さん・娘さんも、お気軽にご相談ください。

ファイナンシャルプランナー 岡本 典子

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

今すぐ相談したい方はこちら

![]()