知って得する交通事故治療と慰謝料~自動車保険で備える・加害者編

加害者になった時の3つ責任

交通事故件数は、法律の整備などの影響から、年々減ってきていますが、平成25年は62万9,021件となっており、そのうち死者数が4,373人、負傷者が78万1,494人となっております(警察庁「平成25年中の交通事故の発生状況」から)。この数字は、車両等(自動車、自動二輪車、自転車他)の交通によって起こされた事故で、人の死亡または負傷を伴うもの(人身事故)の件数となります。

交通事故の加害者が負う事故に対する責任は、複数あります。

- (1)民事上の責任

- (2)刑事上の責任

- (3)行政上の責任

このうち(1)民事上の責任を補うのが自動車保険です。

民事上の責任とは、加害者から被害者に対して、損害賠償の責任を負うことです。

民事上の責任は自動車保険を活用する

自賠責保険は、加入が義務付けられており、人身事故の被害者を救済することを目的としているため、相手にケガをさせた場合と、相手を死亡させた場合の損害のみが補償され、死亡による損害で支払われる保険金は最高3,000万円です。相手の物、ご自身のケガや物の損害については補償されません。これらの損害や、自賠責保険だけでは補いきれない損害に備えて任意の自動車保険に加入する必要があります。任意の自動車保険における「人」や「物」に対する補償は、対人賠償や対物賠償を無制限にしておけば安心です。

交通事故が起こったら、まずは、ケガをしている人の介抱、救急車を呼ぶ、警察に連絡するというのが加害者の義務です。

軽い事故の場合でも、警察を呼び、届け出を必ずしましょう。自動車保険の保険金請求の際には、警察に届け出ることにより発行される交通事故証明書が必要になります。また、交通事故の事実関係が公的な記録として残りますので、後々の予想外のトラブルを避けることにつながります。

また、友達が代わりに運転する、親の車を子どもが運転するなど車の持ち主以外の人が運転する場合は、必ず、持ち主にその車両の保険について確認するようにしましょう。保険料を安くするために、補償対象となる運転者の年齢を制限していたり、運転する人の範囲を家族などに限定したりしている場合があります。補償対象外の人が運転で事故を起こした場合は、保険による補償を得ることができません。

ほんのちょっとという場合でも、確認を怠らないようにしましょう。これは、運転する人、車の持ち主双方に言えることです。

一口に交通事故といっても、その事故の状況により過失割合は違います。治療費、通院費、精神的苦痛のための慰謝料等の示談交渉は、保険会社に任せましょう。加害者は、被害者を見舞い、誠実に謝罪するという「道義的責任」を果たすことが重要です。また、契約によっては、示談交渉サービスがない場合もありますので、契約内容を確認しましょう。

裁判に至るケース

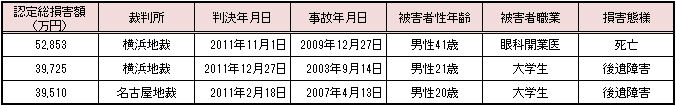

下表は、人身事故で高額の賠償を命じた判決の3例です。

裁判にまで至るには、多くの場合は、被害者側が納得した補償が得られず、示談が成立しなかったケースと考えられます。

表 人身事故高額判決例

(注)認定総損害額とは、被害者の損害額(弁護士費用を含む)をいい、被害者の過失相殺相当額あるいは自賠責保険等で支払われた金額を控除する前の金額である。

資料:一般社団法人 日本損害保険協会「ファクトブック 2014」をもとに執筆者作成

このように裁判にまで至るケースになると、保険会社と保険会社の弁護士にお任せするしかありません。

刑事上の責任と行政上の責任

他の責任についてはどうでしょうか。

刑事上の責任は、「自動車運転過失致死傷罪」「危険運転致死傷罪」などの罪状がつきます。死亡するかもしれないと思いながら、被害者を引きずり逃げるというような悪質なケースは「殺人罪」が適用されることもあります。

行政上の責任とは、運転免許証の取り消しや停止の処分を受けることを言います。交通事故や交通違反をした場合には、その程度に応じて一定の点数をつけ、その合計点数により免許の取り消しや停止が行われます。

普段、安全運転を心がけていても、交通事故の加害者になってしまうこともあります。そのための自動車保険です。毎年の更新の際には、補償内容を確認しましょう。

保険料は抑えたいところですが、ひとたび事故を起こすと、損害が大きいのが交通事故。保険料の視点からではなく、必要な補償がきちんと備えられているのか、また保険会社の事故対応の体制等もしっかり確認をしましょう。十分な補償という安心感が、安全運転へとつながります。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

今すぐ相談したい方はこちら

![]()